オルバース(Heinrich Wilhelm Matthaeus Olbers;1758-1840)はドイツの医者、天文学者。ゲッチンゲン大学で医学を修め医学博士号を得たが、若い頃から天文学も独習した。1786年頃から天文観測を始め、1820年には医者をやめて天文研究に専念している。1797年に新しい彗星軌道の計算法を考案して名が知られるようになり、この計算法は広く用いられた。最初にピアッジによって発見された小惑星ケレスを1802年に再発見し、その後すぐに第2の小惑星パラスも発見、両者が火星と木星の間に存在した同一の惑星に起源を持つとする説を唱え、1807年にはさらに小惑星ベスタも発見している。生涯で彗星を5つ発見し、ガウスとベッセルを育てている。

「星が無限の遠方まで分布していれば空は夜でも真昼のように輝くだろう」とするオルバースのパラドックスでも知られているが、提唱者でも解明者でもない。

横波である光(電磁波)の電場成分は進行方向に対して垂直な面で振動するが、その振動面が偏っている状態。可視光と赤外線では「偏光」と呼ぶが電波では「偏波」と呼ぶ。一般的にはストークスパラメータで記述される。単一の光波を考えると、電場の振動は直交する2軸(X, Y)の成分に分解することができる。それぞれの軸方向の振動はそれぞれの振幅と位相によって記述され、偏光状態はそれぞれの振幅と位相差の組み合わせによって決まる。

位相差が 0°、180° のとき、もしくは、片方の振幅が0のときは、電場の振動が直線的になり直線偏光(状態にある)という。また、2つの振幅が等しく位相差が 90°、270° のときには電場ベクトルの先端が円を描き円偏光(状態)と呼ばれる。これ以外のパラメータでは楕円偏光(状態)となる。実際に観測される光は多くの光子の集団であり、偏光状態も多くの光子の状態の和となる。たとえば、ある特定の方向の直線偏光の光が多く含まれる場合には、直線偏光しているといい、その成分の全体の光強度に対する比が偏光度である。完全にランダムで偏りのない偏光状態の光の集合を自然光という。

天体では非対称が原因で偏光が観測されることが多い。非対称の第一の原因は磁場である。磁場によって偏光している代表的な天体としては、太陽黒点、A型特異星、白色矮星、パルサー、分子雲、原始惑星状円盤など多数ある。

アメリカの物理学者マイケルソン(A. Michelson)が考案した二光線干渉計で、レーザー光源からの光をビームスプリッターで直交する2つの方向に分け、それぞれの先に置かれた鏡で反射させ、再びビームスプリッターに戻して干渉させる。2つの光の位相差により光の振幅が変わるため、光路差を波長よりずっと短い精度で検出することができる。光速度が一定であることを示したマイケルソン-モーリーの実験(1887)で有名である。重力波検出用レーザー干渉計もこの原理に基づいている。

ロッシュモデルを参照。

宇宙が膨張しておらず(静的で)無限の大きさを持っているとすれば、無限遠方まで見ればどの方向を見ても星が空を覆い尽くして空の表面輝度は星の表面と同じになり、空は夜でも昼間のように明るいはずだが実際にはそうなっていない。これがオルバースのパラドックスである。

このような疑問は17-19世紀にかけて、ケプラー、ハレー、ド・シェゾー、オルバースらが提示したが、定常宇宙論を唱えたヘルマン・ボンディが著書『宇宙論』(1952年)でオルバースの1823年の著作のみを引用してこれを「オルバースのパラドックス」として紹介した。以後この名前で広く呼ばれているが、スイスの天文学者ド・シェゾーはオルバースよりも80年ほど前にこのパラドックスを定量的に論じている。

20世紀になって、星の分布する空間である銀河系(天の川銀河)が有限の大きさであることがわかり、オルバースのパラドックスの前提である「星の分布する空間は無限」という前提が崩れたのでパラドックスは一旦回避されたかに見えた。しかし今度は星(恒星)を銀河に置き換えると(星は銀河の中にある)、宇宙空間が無限とすれば同じパラドックスが問題となる(これをここでは「現代版オルバースのパラドックス」と呼んでおく)。

ところが、ビッグバン宇宙論が確立したことにより、宇宙は静的ではなく膨張しており、その年齢が有限(138億年)であることもわかった。宇宙に銀河(星)が最初に誕生したのはビッグバンから2-3億年後くらいと考えられているので、光の速度の有限性から、我々から観測できる銀河は有限の空間内にある有限個である。観測データから、銀河の大きさとこの空間内にある銀河の個数密度を推定してみると、銀河が空を覆い尽くすことはないことがわかる。従って空の明るさは銀河の表面輝度と同じになることはない。さらにこの有限の空間は有限の時間にも対応しており、われわれが観測するのは銀河が誕生してから現在までという有限の時間(138億年よりは短い)に銀河が放った光(電磁波)である。これはさまざまな波長で宇宙を満たす宇宙背景放射として観測が進んでいるが、夜空を明るくする強度より桁違いに弱い(ただし、宇宙マイクロ波背景放射は銀河が誕生する以前に宇宙を満たしていた放射で、銀河による背景放射とは別のものであることに注意)。

膨張宇宙を前提とした現代版オルバースのパラドックスの議論では、夜空が暗いことの主な原因を、宇宙膨張の効果で遠方の銀河から届く光が赤方偏移して、エネルギーが小さくなることであるとする考えもあった。しかし定量的な計算をした結果、銀河の数が有限であることおよび銀河が光を放つ時間(銀河の年齢)が有限であることの効果に比べて赤方偏移の効果はだいぶ小さいことがわかった。星間物質と銀河間物質による吸収の効果、銀河分布の非一様性(宇宙の大規模構造)の効果が議論されることもあるが、これらの効果はパラドックスの回避には本質的に重要ではないことがわかっている。

したがって、膨張宇宙で現代版オルバースのパラドックスが回避される(夜空が明るくない)主な理由は、宇宙膨張の効果ではなく、宇宙の年齢が有限であるため観測できる銀河の数が有限でその年齢も宇宙年齢より短いことである。宇宙には夜空を明るくするほど多くの星(銀河)が存在していないという端的な言い方もできる。

偏光を参照。

光の偏光と同じ概念だが電波の場合、偏波と呼ばれることが多い。

1. 光学伝達関数を参照。

2. オンザフライマッピングの略。ラスタースキャン観測も参照。

連星のうちで近接連星系を構成している星の形状を表すモデル。このモデルでは、星の全質量が中心に集中しているとして重力場を考え、これに公転運動と相手の星の重力の影響を加えることによって、主星と伴星の質量比だけをパラメータとするポテンシャルが定義される。その等ポテンシャル面のなかで、ラグランジュ点 L1とL2を通るもの(ロッシュ等ポテンシャル面)はそれぞれ内部臨界ロッシュローブ、外部臨界ロッシュローブと呼ばれる。前者は2つの星がそれぞれ安定して形状を保っていられる限界、後者は連星系として形状を保つことができる限界にあたる。2つの星がともに内部臨界ロッシュローブ内にある場合には分離型連星系、片方の星がそれに接している場合は半分離型連星系、両方とも内部臨界ロッシュローブを超えている場合には接触型連星系(接触連星)と分類される。

誘導放射によるマイクロ波増幅(Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)の英語の頭文字から作られた略語。語源から明らかなように、主として電波のマイクロ波領域で放射するものをいうが、物理現象としてはレーザーと全く同じである。一般に、物質は誘導放射という特性を持つが、反転分布が実現すると、きっかけとなる電磁放射が指数関数的に強くなる現象が発生する。これがメーザーである。地上では、反転分布になっている物質を合わせ鏡ではさんだ構造を作り、そこで電磁波を何度も往復させて強力なメーザーやレーザーを発生させるが、天体現象では、反転分布となっている物質が極めて長い距離に渡って続いている場合があり、そこを電磁波が通過する際に、順次、誘導放射によって電磁波が増幅されることで観測可能なメーザーが生じる。星間空間では水H2Oや水酸基ラジカルOH、メタノールCH3OH、一酸化ケイ素SiOなどの分子が示すメーザーが観測されている。

ポアンカレ(Henri Poincaré;1854-1912)はフランスの数学者、天体力学者。三体問題を新しい数学の立場から調べる『常微分方程式ー天体力学の新しい方法』(Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste:1893)を著し、またカオス挙動を発見し、ポアンカレ群の設定などを行った。ナンシー近郊に生まれ、エコールポリテクニクで数学を学び、パリ大学教授、科学アカデミー会員。位相数学を発展させて微分方程式論を研究して、『天体力学の新しい方法』を出版した。物理学ではローレンツ変換を修正し、相対性理論に貢献した。『科学と仮説』(La Science et l'hypothèse)、『科学の価値』(La Valeur de la Science)、『科学と方法』(Science et méthode)の科学方法論はよく読まれた。1900年王立天文協会ゴールドメダル、1911年ブルース・メダル受賞。

参考:https://phys-astro.sonoma.edu/node/1457

銀河団の中心部で起こると期待される冷えたガスの内向きの流れのこと。

銀河団中心部(コア)のガスの個数密度は 0.1 cm-3 ほどで、制動放射(X線放射)による冷却時間は 109 年以下となり、宇宙年齢より短いためガスは十分冷却すると考えられる。すると圧力が低下し、周りからガスがコアに向かって流入するはずである。これを冷却流あるいはクーリングフローという。

しかし近年のX線観測によると、十分冷えた低温のガスが見つからない場合もあり、この冷却流を止める何らかの加熱源があるのではないかと考えられている。

コンプトンガンマ線衛星に搭載された硬X線からMeV領域のガンマ線検出器。NaI(Tl)とCsI(Na)の二種類のシンチレーション検出器の組み合わせによるフォスウィッチ構造を二組備え、両者の信号の立ち上がり時間の違いを利用して波形弁別を行い、バックグラウンド事象を減らせるようになっている。検出器の前にはタングステンのコリメータが置かれ、視野を3.8度×11.4度に制限して、標的とするガンマ線放出天体以外からの漏れ込みを防いでいる。また、標的天体とバッググラウンド領域を二組で交互に観測して、バックグラウンドの差し引きを行うようにして運用された。

ホームページ:https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/cgro/osse/

ホイップル(Fred Lawrence Whipple;1906-2004)はアメリカの天文学者。アイオワ州レッド・オークに生まれ、1931年にカリフォルニア大学で天文学の学位を取得した。ハーバード大学天文台に入所し、流星の研究を行い彗星(ホイップル彗星(36P/Whipple)など6個)、小惑星セレスティアを発見した。1955年から1973年までスミソニアン天文台の所長を務め、人工衛星の光学的追跡観測事業を行ない、1957年にはソ連の世界初の人工衛星スプートニク1号の観測に成功している。

1947年に太陽系の起源論を発表、1949年にはエンケ彗星の観測から、彗星核には水、アンモニア、メタンなどの氷の混合物の中に、流星物質の粒が混じっているとする「汚れた雪玉モデル」を提唱した。これにより、雪玉からの水の蒸発によって彗星核の軌道が変化する「非重力効果」の謎も解決した。1983年王立天文学会ゴールドメダル、1986年ブルース・メダル受賞。

スミソニアン天文台が所有・運営する「ホプキンス山天文台」はホイップルに敬意を表し、1981年に「フレッド・ローレンス・ホイップル天文台」と名称変更されている。

参考:https://phys-astro.sonoma.edu/node/1489

https://web.archive.org/web/20040903011623/http://cfa-www.harvard.edu/press/pr0428.html

近接連星系のポテンシャルを記述するロッシュモデルにおいて、ラグランジュの平衡点L1とL2を通るものをそれぞれ内部臨界ロッシュローブ、外部臨界ロッシュローブと呼ぶ。単にロッシュローブという場合は前者を意味する。それぞれの星のロッシュローブ内ではその星の重力が主に効く。連星系の星のうち重い方が進化して赤色巨星になる。星の半径がロッシュローブを越えると、星の表面のガスがポテンシャル面のもっとも低い場所(L1点)から、相手の星のロッシュローブ内に流れ込む(ロッシュモデルの項の図参照)。

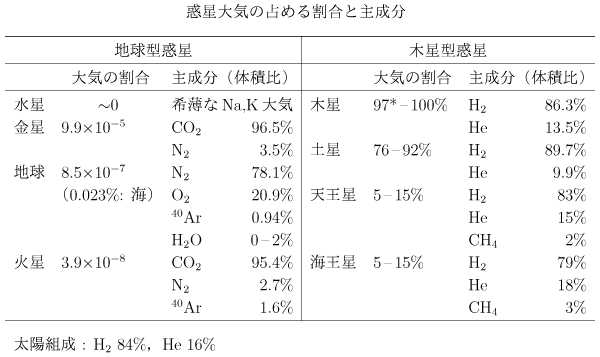

惑星周囲に重力で引きつけられている気体を大気と呼ぶ。気体成分が存在しても、天体質量が小さく重力が小さい場合、もしくは高温の場合は大気の保持は難しい。地球型惑星では、金星、地球、火星に顕著な大気が存在する。

金星、火星の大気の主成分は二酸化炭素であるが、地球では二酸化炭素が地殻に炭酸塩鉱物として固定されたため、大気の主成分は窒素と光合成で生まれた酸素である。火星の大気圧は地球の百分の1以下、金星の1万分の1以下で、過去に存在した厚い大気の大部分は宇宙空間に散逸したと考えられる。大気の存在により、天体表面付近の温度は安定し、さらに温室効果により温暖になる。地球での液体の水が安定であるという生命存在環境は、大気により維持されている。現在の地球では、大気中の水蒸気、二酸化炭素が、それぞれ温室効果の1/2、1/4を引き起こしている。土星の衛星タイタンには窒素を主成分とする厚い大気が存在する。タイタンのほか、海王星の衛星トリトン、冥王星にも希薄な窒素大気が存在することが確認されている。

木星型惑星では水素とヘリウムを主成分とするガスが表面付近では主成分である。典型的には圧力が10バール(bar)(=106 Pa)よりも外側の領域を大気と呼んでいる。木星では、アンモニア(NH3)、硫化水素アンモニウム(NH4SH)、水の氷(H2O)の雲層がある。土星にもアンモニアの雲が確認されている。天王星、海王星にはメタン(CH4)の雲が存在する。木星型惑星の大気は縞状構造に沿って主に東西方向に運動している。自転より速い西風が卓越する緯度帯と、自転より遅い東風が卓越する緯度帯が交互に現れる。

水星や月では、非常に希薄なナトリウム、カリウムの大気が存在する。これは太陽風のスパッタリングや紫外線の照射により表面から放出された原子からなるものである。最近の探査機による観測から月では水分子も脱着を繰り返して移動していることが明らかになっている。同様に、氷衛星エウロパ、ガニメデ周囲にもスパッタリングで生成された非常に薄い酸素大気が存在する。

(表)惑星大気の天体重量に占める割合と主成分(木星型惑星では揮発性成分の量を示している)

生駒大洋「木星型惑星の形成」、シリーズ現代の天文学第9巻、渡部他編「太陽系と惑星」6.4節 表6.1(日本評論社)

装置や機器がどれくらいの測定能力を持つかを示す値。空間的にどれくらい細かな構造を識別できるかは角分解能または空間分解能、時間的にどこまで短い時間で測定できるかは時間分解能、スペクトルをどれほど細かな波長に分けて測定できるかは波長分解能、エネルギーをどれほど細かく測定できるかはエネルギー分解能、などなど対象に応じて使い分けられる。デジタル画像がどれくらい細かな画素からできているかを示す場合は分解能ではなく解像度という言葉が使われる。

以下では望遠鏡の分解能について述べる。望遠鏡の分解能は識別可能な最小の構造の大きさで定義する。天文学では角分解能という語が広く用いられ、単位は角度秒(天体望遠鏡の場合には天球上の角度)で表されることが多い。

理想的な望遠鏡(光学系)の分解能の理論的な最小値が回折限界である。地上にある望遠鏡ではシーイングにより天体の像がぼかされる。可視光の観測では望遠鏡の口径が30 cm程度(回折限界約0.4秒角)より大きいと、回折限界よりもシーイングの方が大きくなるので、分解能は回折限界ではなくシーイングで決まる。しかし、回折限界は波長に比例して大きくなるので、可視光より波長の長い赤外線ではシーイングより回折限界が大きくなることが多く、高い分解能を得ようとすると大口径の望遠鏡が必要になる。さらに波長の長い電波では、口径が数十メートルあっても単一の望遠鏡では分解能が低いため、高い分解能を得るために電波干渉計が用いられる。

シミュレーションを乱数を用いて行う方法の総称。n 次元の多重積分

$$I\!\! = \!\!\int_0^1\!\!\! \int_0^1\!\!\! \cdot\cdot\!\! \int_0^1f(x_1, x_2,\!\cdot\cdot,x_n)dx_1dx_2\cdot\cdot\, dx_n$$

を計算する例を示す。n 個の[0, 1]の一様乱数を発生させ、それを座標とする n 次元空間内の点で関数 f の値 fi を求める。同じことを N 回繰り返し、fi の平均値

$$\langle f_i\rangle=\sum_{i=1}^N \frac{f_i}{N}$$

を求めれば I の近似値が得られる。N の値を大きくするほど精度が高まる。

ホイヘンス(Christiaan Huygens;1629-95)はオランダの天文学者、物理学者。土星の環と衛星タイタンの発見、光の波動説、望遠鏡や顕微鏡の開発などの光学研究で、天文学と物理学の発展に寄与した。

1629年、ハーグの名門家に生まれ、1645年にライデン大学に進学、オランダ科学の絶頂期に活躍した。収差をさけるための長焦点で鏡筒のない自作の「空中望遠鏡」(倍率50倍)により、ガリレオもわからなかった土星の環を判別して、その発見者となった。1655〜1659年の間に振り子時計を発明、その後ひげゼンマイのついたテンプ時計も製作している(世界初の実用的な機械式時計と言われている)。光学研究では、接眼鏡の組み合わせレンズ(ホイヘンス式またはハイゲンス式)に名を残している。彼が導出した円運動での加速度の式は、ニュートンがケプラーの法則から重力法則をもとめるのに役立った。1678年には球面波の重ね合わせによって波面の進行を考える「ホイヘンスの原理」を発見した。著書『コスモテオロス』は宇宙人の存在を描き、当時の宇宙人についての考えを表している。

イギリス王立協会会員、フランス科学アカデミー会員。

参考:https://mathshistory.st-andrews.ac.uk//Biographies/Huygens/