スペクトル線(輝線、吸収線)の線輪郭の幅のこと(線幅を形成する機構については、線幅拡大を参照)。線幅を表す量として、半値全幅(FWHM。半値幅ともいう)、1/10全幅、ゼロレベル全幅(FWZM)などが用いられる。半値全幅は、スペクトル線の最大強度の半分の強度での幅である。天体のスペクトル線の場合、スペクトル線の中心付近の輪郭はスペクトル線を形成するガスの内部運動によるドップラー効果によって決まっていることが多く、ガウス関数で近似できる。半値全幅はガウス関数の標準偏差 $\sigma$ との間に、

$$FWHM=2\sqrt{2\log_e 2}\times \sigma \approx 2.35 \sigma$$

という関係がある。このため、半値全幅は天体の速度分散を表す指標としてよく用いられる。1/10全幅は、スペクトル線の裾野の広がりを示す量として用いられることがある。フォークト輪郭も参照。

吸収を起こすガス粒子の熱運動や周囲の粒子による擾乱でスペクトル線の幅が拡大すること。スペクトル線はガス粒子(原子や分子)の離散的なエネルギー準位間の遷移に起因する。しかし粒子のランダムな熱運動は、ドップラー効果によりスペクトル線の波長(あるいは振動数)に幅を生じさせる。これはマクスウェル-ボルツマン分布(温度に応じたガウス分布(正規分布))で記述される。一方、ある励起状態を粒子が保つ時間が有限であることに起因するエネルギー準位の広がりによって、スペクトル線に幅が生じる(自然幅)。また、周りの粒子との衝突によってもエネルギー準位が影響を受け、スペクトル線に幅が生じる(圧力幅)。これらは減衰輪郭としてローレンツ関数(分散関数)で表され、線中心から離れたところでは逆2乗で減少する。一般に線中心付近ではドップラー効果に起因する広がり(ドップラー幅)が卓越し、線中心から離れると減衰の効果が現れる。両者がたたみ込みで合わさったものが最終的な線輪郭となり、フォークト輪郭と呼ばれる。観測されるスペクトル線はさらに、天体の回転運動やマクロな乱流運動により線幅が広がる影響を受けている。

波長(周波数)に対するスペクトル線の形を表した曲線。高い波長(周波数)分解能で観測を行うと、スペクトル線の本来の輪郭が観測可能となり、恒星大気で形成される吸収線については、ドップラー部と減衰部、回転の効果などを見分けることが可能になる。フォークト輪郭、線幅、線幅拡大を参照。

一般には宇宙望遠鏡と惑星探査機を総称して用いられる名称だが、厳密な定義はない。

星や太陽などの天体の位置を観測して船の位置を知る航海の方法。船の上で精密な時刻を知ることができるようになった18世紀半ばから大きく発展し、GPSや標識電波による航法が可能になるまで近代航法の基本であった。我が国でも、2002年までは、外洋に出る船は、天体の位置を記した航海暦の搭載が義務づけられていた。ある時刻に1つの天体の高度を観測すると、その天体がその高度で見える場所の軌跡が1つの円として得られ、原理的には3つの天体の観測から、円の交点として船の位置が求まる。古代のポリネシアの民族は、夜空の星を見てタヒチからハワイまでといった遠距離を航海したといわれているが、これも原始的な天文航法といえる。

天体の天球上の位置(天球座標系)やスペクトルの波長など、物理的な測定値からなるパラメータ空間の中の座標のことを世界座標(world coordinate)と呼び、世界座標とFITS形式データ中のデータ配列の各データ値を対応させるためのキーワードなどを含む規程集のことを世界座標システムと呼ぶ。各キーワードとその値はFITSヘッダに格納され、FITSデータ表示ソフトやデータ解析ソフトは、それらを参照してデータ配列と物理空間の対応付けを行う。現行の標準FITS形式では、座標表現に関しては簡単な変換に対応したいくつかのキーワードしか定義されておらず、実際の天球座標とデータ配列の間の対応を表現するには不十分であった。たとえば、標準FITS形式では天球座標とデータ配列の対応は1次変換しか定義されておらず、画像に2次以上の歪みがあった場合は対応できない。それを補うために、より一般的な表現方法として提案されたのが世界座標システムである。

国際天文学連合(IAU)第5委員会FITSワーキンググループ:http://fits.gsfc.nasa.gov/iaufwg

宇宙の晴れ上がりを参照。

星間ガスの主要な構成元素である水素が主に水素分子状態(H2ガス)で存在している星間ガス雲のこと。星間分子ガス雲あるいは星間分子雲の略称。星間ガスは水素の状態によって、電離ガス、中性原子ガス、分子ガスの3通りに分けられるが、特に、分子ガスは空間的にまとまった領域に集まっているため、地球の空に浮かぶ雲になぞらえて、この名で呼ぶ。大質量の分子雲は巨大分子雲と呼ぶ。

分子雲は3種のガスのうち最も低温で高密度である。その温度は数Kから数十K程度。密度は同じ分子雲内でも大きく異なり、102〜105 cm-3 である。対応する天体は、種々の条件に恵まれると可視光で認識されることもあり、暗黒星雲や反射星雲として知られている分子雲も多い。

分子雲の温度では水素分子は回転運動しか励起されないため、対称2原子であるH2を輝線で観測することはほぼ不可能である。そのため、混在している他の分子や塵の放射で観測するのが通例である。その中で、歴史的にも最も古く、多くの観測データが蓄積されているのが、一酸化炭素(CO)分子の回転遷移輝線、特にCO(J=1-0)輝線である。他にも、HCN(シアン化水素)、CS(硫化炭素)、NH3(アンモニア)などがよく用いられている。

それ以外にも微量ながら様々な分子が含まれていることがわかっており、地球上でも見つかっている分子もあれば、分子雲中でしか見られない変わった分子もある。その中でも近年特に注目を集めているのは有機分子である。なんらかの方法で、分子雲中で形成された有機分子が、壊れることなく、地球のような惑星の表面に到達し、それが生命の起源に関連するのではないかとの説が真剣に語られるようになってきた。

星間ガスの中でも最も密度が高い領域であるが、その中で特に高密度( n(H2)~105 cm-3 )の領域は分子雲コアと呼ばれ、その中心部から恒星が形成されると考えられている。したがって、星形成の過程を詳細に調べるためには分子雲の詳細な観測が必要であり、この分野で特に注目される天体ともいえる。特に、大質量星が形成されると周囲の分子雲の一部を電離し、電離水素領域を形成する。したがって、輝線星雲が隣接する分子雲も多い。有名な分子雲としては、オリオンA分子雲、オリオンB分子雲、おうし座分子雲、へびつかい座分子雲、パイプ星雲、いて座B2分子雲、M17分子雲などがある。

星の光度によるスペクトルの違い。スペクトル線幅は大気の密度によって大きく変化し、たとえばA型星に顕著にみられる水素のバルマー線は、表面重力が高く大気の密度も高い主系列星では幅が広くなり、逆に超巨星では細くなる。これを利用して星の光度階級が決められる。

スペクトル中の吸収線の強度が、その線を形成する元素の存在量の増大にともなって増加する様子を示す曲線。通常は元素の存在量の対数を横軸に、スペクトル線の強度(等価幅)の対数を縦軸にとって表す。恒星大気においては、弱い吸収線は元素の存在量に比例して等価幅が増大するが、やがて中央部では吸収が飽和することにより等価幅の増大は鈍る。さらに元素の存在量が増すと、スペクトル線の減衰部の寄与が増大することにより、再び等価幅が増大する。これを利用して恒星大気の組成解析を行うことができる。線輪郭、フォークト輪郭も参照。

星間赤化を参照。

波長が1 μm から400 μm 程度の範囲にある電磁波の名称。さらにこの波長範囲で、波長が短いもの(1-3 μm)、中間のもの(3-40 μm)、長いもの(40-400 μm)をそれぞれ、近赤外線、中間赤外線、遠赤外線ということがある。イギリスのハーシェル(W. Herschel)が1800年に、プリズムを通した太陽光のスペクトル中で、いろいろな色の位置に温度計をおいて温度上昇を調べたが、赤よりさらに外側で温度計の温度が最も上がることから赤外線の存在を発見した。

赤外線は宇宙にある低温度の星や星間物質、ダストに隠されて可視光では見えない天体などの姿を見るのに適している。また、遠方宇宙にある天体からの光は、宇宙の膨張によって波長が伸びる(赤方偏移)ので、赤外線は遠方宇宙の観測にも重要な役割を果たす。赤外線を放射する天体を総称して赤外線源という。

赤外線のうち地球大気に吸収されずに地上まで届くのは近赤外線の一部である。このため、赤外線の観測は主にスペース(宇宙空間)から行われる。ただし、中間赤外線の一部は、乾燥した高地では地上から観測できることもある。大気の窓も参照。

楕円銀河の表面輝度の分布を中心からの距離の関数で表したときに成り立つとして、フランスの天文学者ドゥ・ボークルール(G. de Vaucouleurs)が提唱した経験則。等級/平方秒の単位(あるいは対数)で表すと、表面輝度が中心からの距離$r$の1/4乗に比例して減少するので1/4乗則とも呼ばれる。式で表すと、

$$\log\left(\frac{I}{I_e} \right) = -3.33\left[\left(\frac{r}{r_e}\right)^{1/4}-1\right]$$

ここで $I_e, r_e$ はそれぞれ表面輝度と半径の規格化定数である。$r_e$ は全光度の半分を含む半径で有効半径と呼ばれ、$I_e$ はその半径における表面輝度で有効表面輝度と呼ばれる。この法則が成り立つ物理的理由はまだ完全にはわかっていない。

星間ガスの一種で、主たる成分が水素分子のもの。典型的な密度は3×103 cm-3で、温度は 10 K 程度。分子ガスは星間空間では比較的局在していると考えられており、星間分子雲を形成しているといわれている。水素以外にもさまざまな分子が含まれており、一酸化炭素、一酸化ケイ素、一硫化炭素などの2原子分子のほか、ガスが比較的濃いところでは、シアン化水素、アンモニア、メタノール、ジメチルエーテル、蟻酸などの簡単な分子、さらにはHC5Nなどの直線炭素鎖分子などさまざまな分子が発見されている。分子雲の典型的な温度では水素は電磁波を発しないため、一酸化炭素分子が放つ電波輝線によってその有無を調べるのが標準的である。

光の吸収や放出にかかわるエネルギー準位間の遷移確率を表すのに用いられる補正係数。古典的な電子論で仮定されている物質中の電子の振動子模型では、あるスペクトル線に関する光の吸収断面積はcgsガウス単位系で $\pi\times e^2/mc$ となる($e、m$ は電子の電荷と質量、$c$ は光速)が、量子力学にもとづく計算あるいは実験から得られる遷移確率は、これに対する補正係数 $f$ を導入して表記する。この $f$ のことを振動子強度という。アインシュタインの遷移確率との関係は

$$ f=(m c/4\pi^2 e^2)\,h\nu_{lu}\,B_{lu}$$

となる。ここで $h$ はプランク定数、$\nu$ は振動数、$B_{lu}$ は下の準位 $l$ から上の準位 $u$ への遷移についてのアインシュタイン係数のうちの $B$ 係数である。これに遷移前の準位の統計的重みを掛けた値はgf値とも呼ばれ、多数のスペクトル線についての測定あるいは計算データが報告されている。

炭素星や彗星のスペクトル中に特徴的に見られる一連の線スペクトル。スコットランドの物理学者スワン(W. Swan)が炭素基 C2 のスペクトル研究で発見したためこの名がついた。

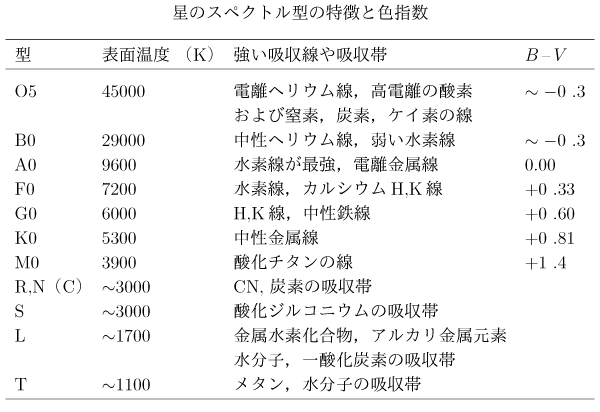

スペクトルによる恒星分類で用いられるグループ(下の表参照)。星の放射スペクトルには、連続光成分に加え星の大気中の原子や分子によるスペクトル線吸収が現れる。この吸収スペクトルの種類と強度により、星のスペクトル型が定義される。ハーバード分類では、吸収スペクトルの種類と強度によってO型、B型、A型、F型、G型、 K型、M型という温度に対応する系列と、化学組成の違いに対応するR型、N型、S型がある。さらにそれぞれの型を10分割して0から9を付けて細分類する。温度系列については、後年、M型よりも低温な褐色矮星の分類としてL、T、Y型が追加された。

それぞれのスペクトル型の特徴を表に示す。最も高温のO型ではヘリウムの吸収線が特徴である。温度が下がるにつれてさまざまな中性原子の吸収線、さらに低温になると分子の吸収帯がスペクトル型の決定に使われる。具体的には、B型からA型では水素のバルマー系列の吸収線(Hα~Hε...)が顕著である。F型からG型にかけてはカルシウムのHK線が強く、K型に向かうにつれ多数の中性原子(金属)の吸収線が現れそれによって紫外部分の連続光が弱まる。M型星ではさまざまな分子とくにTiOのバンドが目立つ。 また、一部の星では炭素が酸素に比べて著しく増加し、その比(C/O)が1と同程度ないしは1以上になっている星もある(太陽ではC/Oがほぼ0.5)。炭素が過剰な低温度星では、M型星と違って C2 や CN などの炭素を含んだ分子の吸収スペクトルが現れる。これらはC型星(炭素星)と総称され、比較的温度の高いR型と、低温のN型に分けられる。低温だが酸化チタンも炭素関連の分子吸収も弱い星はS型星と呼ばれ、この星ではC/O比がほぼ1となって両元素がほとんど一酸化炭素(CO)になっていると考えられている。

また、特異なスペクトルを持つものに対し、pの添え字で特異性(peculiar)のあること、eの添え字で輝線(emission)を持つことを示す。Of はHe IIとN IIIの輝線を示すO型星、Amは金属線のあるA型星を示す。白色矮星を示すために、wまたはDを頭に付けること(wG, DBなど)、準矮星を示すためにsdを付けることがある(sdGなど)。また、矮星、巨星、超巨星の3つを識別するために、d,g,cを付けることがある(dG, gK, cAなど)。

一方、恒星の光度(絶対等級)の違い(光度階級)による分類では、I(超巨星)、II(輝巨星)、III(巨星)、IV(準巨星)、V(主系列星)、VI(準矮星)、VII(白色矮星;記号Dが用いられることが多い)が定義される。これを細分するには、a, ab, b(aはより明るく, bはより暗い)を後につけるか、2つの階級記号をハイフンでつないで中間を表す。

温度系列を表すハーバード分類に光度階級分類を加えた方式としてMK分類が現在はもっぱら用いられている。たとえば、太陽はG2V型と表記される。スペクトル分類(星の)も参照。

出典:安藤裕康「星のスペクトル分類」、シリーズ現代天文学第7巻、野本・定金・佐藤編『恒星』1.1節 表1.1(日本評論社)

励起を参照。

赤外線を放射するさまざまな天体の総称。その中で広がりが分解できないほど小さく、点状に見えるものを特に赤外線点源と呼ぶ。

恒星のスペクトルを吸収線の種類と強度によって分類したもの。現在のスペクトル分類の基になったのはハーバード分類である。これは1901年にハーバード大学天文台のキャノン(A.J. Cannon)とピッカリング(E.C. Pickering)によって提案され、後に刊行された、ヘンリードレーパー星表に採用された分類である。当初スペクトル線の見え方に基づいて整理された型であったが、それを現在の順番に並べたハーバード分類は恒星の表面温度の系列に対応することがわかった。ハーバード分類型を横軸に、絶対等級を縦軸にとったHR図は、星の構造と進化の研究の最も基礎的な手段となった。しかし、温度が同じであっても絶対等級が異なる星があることは知られていた。これを区別するための光度階級が1940年代にヤーキス天文台でモルガン(W.W. Morgan)とキーナン(P.C. Keenan)によって導入され、ハーバード式のスペクトル型と光度階級を組み合わせた、MK分類が現在広く使われている。スペクトル型(星の)も参照。