天体写真測光

よみ方

てんたいしゃしんそっこう

英 語

astronomical photographic photometry

説 明

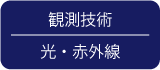

19世紀前半に発明された写真は19世紀終わり頃から、可視光天文学の中心的な光検出器として100年以上にわたって広く用いられた。写真が用いられる以前の眼視による観測では、瞳を通過してきた光を視覚で捉える瞬間的認知だったが、写真では一定時間に入射した光を蓄積して記録できるようになった。このために天文観測の感度と精度が飛躍的に向上した。ガラスを用いた写真乾板を利用することにより、記録された天体の位置の測定精度も向上した。写真乾板に塗布された写真乳剤も当初は青色波長域にしか感度がなかったが、次第に長波長にも感度を持つものが開発された。さらに感度は低いが高い信号対雑音比(S/N)を持つ微粒子乾板が開発された(図1)。微粒子乾板は感度が低いため、増感や超増感処理が施されることが多かった。また映像増倍管(Image Intensifier: 通称IIーアイアイ)と組み合わせることで高い性能を発揮した。ルービン達による渦巻銀河の平坦な回転曲線の観測がその良い例である。

1970年代初め頃から、写真に代わる高精度の光検出器を求めてビジコンなどさまざまな撮像管の応用が試みられたが、70年代終わりに固体撮像素子のCCDが登場すると、次第にそれが普及し、2000年までにはほぼ完全に写真乾板に取って代わることになった。

100年以上に渡って可視光天文学の中心であった「写真乾板から天体に関する情報を引き出す分野」をここでは「天体写真測光」として、その特徴をまとめ、本辞典の関連項目の理解の助けとする。直接撮像写真であろうがスペクトル写真であろうが、写真乾板に記録された黒み(写真濃度)から入射した天体の光の強度(正確には露光量=強度×露光時間)を測るという意味で、ここでは「写真測光」という言葉を用いている。つまり、ここでいう天体写真測光の「測光」は、測光観測や分光観測などという場合の観測モードの「測光」とは関わりない。

天体写真測光の特徴は以下である。

1 露光量と写真の「濃度(黒み)」の関係を表す特性曲線は写真乾板毎に決める必要がある。

2 写真濃度を天体の等級に対応させるには、(特性曲線を作ることに加えて)視野中に測光標準星などの等級既知の天体が写し込まれていることが必要である。

3 天体写真には、露光や現像過程で発生するさまざまな(写真の)隣接効果がある。

4 カメラや望遠鏡に起因するゴーストが暗い天体の測定を困難にする場合がある。

5 写真の感度はCCDの1/100以下であり、ダイナミックレンジ(特性曲線の直線部に対応)もCCDの1/100以下である。

CCDなどの電子的光検出器と比較した場合、写真乾板は「使い捨て」検出器である所に本質的な違いがある。すなわち、一度露光して現像した写真乾板を再び新たな観測には使えない。このために検出器としての校正(calibration)の精度を多数のデータを蓄積して向上させることができない。

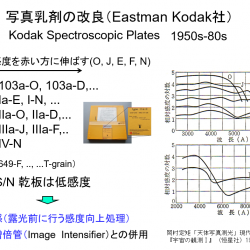

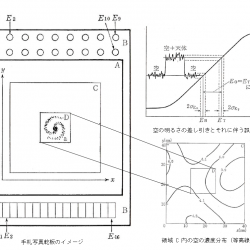

例えば銀河の写真から表面測光によって銀河の表面輝度分布を求める場合を、図2を例として考える。銀河にはバックグラウンド(実際には前景だが)として空の明るさが重なって記録されており、これを差し引く必要がある。ほとんどの銀河は空の上での広がりはごくわずかなので、その範囲では空の明るさは一定と仮定して問題ないが、実際に記録された銀河周辺(領域D)の写真濃度分布(右下図の等高線)は一様ではなく、銀河の写っている部分(領域C)でも一様ではないことが推定される。しかしこれは領域Dからの内挿によって推測するしかない。CCDのように何度も使える検出器なら、フラット補正によって十分な精度が得られるが、写真乾板ではこれができない。写真乾板が使い捨て検出器であることと、感度の低さ及びダイナミックレンジの狭さが相俟って、天体写真測光は一声で言えば±0.1等(約10%)の精度が一般的であった(図3)。

この辞典の項目で天体写真測光に関わりの深いものを挙げておく。

写真乾板 写真乳剤 特性曲線 隣接効果

アイリスフォトメータ アンシャープマスキング イラジエーション

エバーハート効果 乾板測定機 光学くさび ゴースト

サブビームプリズム(光学くさび参照) シュミット望遠鏡

相反則不軌 測微濃度計(マイクロデンシトメータ)

チューブセンシトメータ(光学くさび参照) 超増感

ハレーション ブリンクコンパレータ ベーキング

2022年01月24日更新

この用語の改善に向けてご意見をお寄せください。

受信確認メール以外、個別のお返事は原則いたしませんのでご了解ください。