銀河サーベイ

よみ方

ぎんがさーべい

英 語

galaxy survey

説 明

銀河に対するサーベイ観測のこと。一定の明るさ以上の銀河、あるいは輝線を出すなどの特定の性質を持つ銀河をすべて検出するために、ある天域を覆い尽くす観測。覆い尽くす天域の広いものは「ワイドサーベイ」(全天に近い広さなら「全天サーベイ」)、非常に狭いものは「ペンシルビームサーベイ」と呼ばれることがある。観測時間の制限から、ワイドサーベイの限界等級はあまり深くできず、暗い遠方銀河のサーベイはペンシルビームサーベイにならざるを得ない。しかし、観測技術の進歩によってサーベイ観測の「深さ」と「広さ」の限界は常に突破され続けている。

銀河サーベイには、明るさや大きさなどの測定を目的とする撮像サーベイ(測光サーベイ)(撮像観測と測光観測を参照)と、スペクトルエネルギー分布を調べることを目的とする分光サーベイがある(図1)。分光サーベイのうち、銀河の距離を知ることを主目的とする場合は赤方偏移サーベイということもある。分光観測が容易にできないほど暗い100億光年を超えるような深宇宙にある銀河に対しては、いくつかのバンドでの測光観測から測光赤方偏移を求めたり、スペクトルエネルギー分布を推定したりするサーベイが行われる。

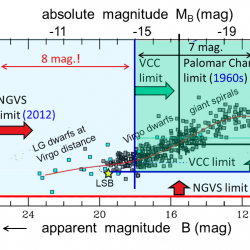

サーベイの基準を満たす銀河をすべて拾い出せている場合には「完全な」サーベイという。銀河の場合、同じ明るさの銀河でも、サイズが小さく表面輝度の高いものは検出が容易だが、表面輝度が低く大きく広がったものは背景の空の明るさに埋もれて検出が困難である。また、遠方の銀河では、表面輝度が赤方偏移を z として (1+z)-4 で減少するので、周辺の淡い部分の検出が困難になる。これらの理由で、ある限界等級までの完全な銀河サーベイを行うのは大変困難である。

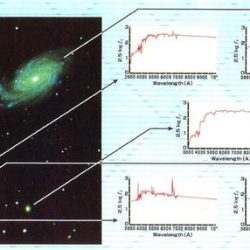

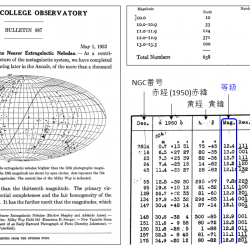

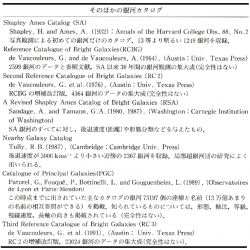

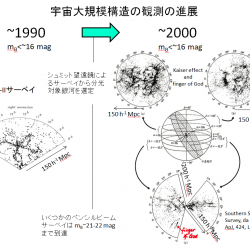

写真観測により作られた初めての銀河だけのカタログは1932年に発行された「シャープレー-エイムズカタログ」である(図2)。これは大部分は既知である明るい1249個の銀河(当時は銀河系外星雲と呼ばれていた)を含んでいた。等級の目盛付けが標準化されており、見かけの明るさが13.2等級までは「ほぼ完全である」ことが画期的であった。その後、1949-58年にパロマー天文台スカイサーベイが行われ、1970年代には南天のシュミット望遠鏡によるサーベイも進んで多くの銀河カタログが作られた(図3, 図4)。1990年代までには写真乾板の眼視検査による約16等級までの銀河の全天サーベイはほぼ完成した。これより暗い銀河のペンシルビームサーベイも進められてきた(サーベイ観測も参照)。これらの銀河に対する赤方偏移サーベイから、2000年頃までには銀河系(天の川銀河)から約200メガパーセク(7億光年)以内の宇宙の大規模構造が明瞭に描き出された(図5)。

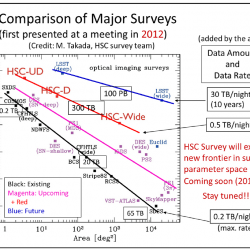

2000年頃から写真に代わって電荷結合素子(CCD)がサーベイ観測にも用いられるようになって、新たな世代の銀河サーベイが登場した。過渡期に登場したのが3.9mアングロオーストラリア望遠鏡による「2dF銀河赤方偏移サーベイ(2dF Galaxy Redshift Survey: 2dFGRS)」である。これは分光観測の限界等級を約19等まで深くして、遠方の大規模構造を広範に描き出すことを主目的としていた。UKシュミット望遠鏡のサーベイ乾板をデジタル処理して作られたカタログから22万個の銀河を選び出して分光サーベイを行った。これに続くスローンデジタルスカイサーベイ(SDSS)が新世代銀河ワイドサーベイの端緒である。SDSSは広視野専用望遠鏡を建設して、CCDにより撮像観測と分光観測を並行して行った。すばる望遠鏡では、主焦点広視野カメラ「ハイパーシュプリームカム(Hyper Suprime-Cam)」によるサーベイが進行中である。また、地上からの究極のサーベイを目指す大型シノプティック・サーベイ望遠鏡 (Large Synoptic Survey Telescope: LSST) が建設中である(ベラ・ルービン天文台を参照)。

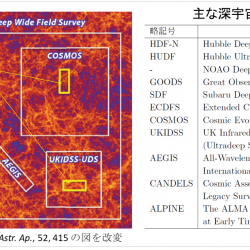

深宇宙にある非常に暗い銀河のサーベイは、可視光と近赤外線だけでなく、さまざまな波長の観測データを統合して銀河の進化に迫るのが最も効果的である。ハッブルディープフィールドを契機として、いくつか視野を定めて多波長で連携して観測をするというやり方が広く行われている(図6)。観測技術の進歩によってサーベイ観測の「深さ」と「広さ」の限界が突破され続けている例を図7と図8に示す。

2020年06月19日更新

この用語の改善に向けてご意見をお寄せください。

受信確認メール以外、個別のお返事は原則いたしませんのでご了解ください。