オウムアムア

よみ方

おうむあむあ

英 語

'Oumuamua

説 明

史上初めて観測された恒星間天体(太陽系外から飛来した天体)。2017年10月19日、マウイ島のハレアカラ山頂にあるサーベイ観測専用のパンスターズ望遠鏡(Pan-STARRS1:PS1)によって発見された。

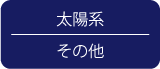

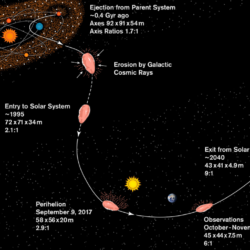

太陽からの脱出速度よりも速い速度と離心率 e=1.2 の双曲線軌道を持つことから、国際天文学連合(IAU)傘下の小惑星センター(Minor Planet Center)は2017年11月6日に、恒星間天体に対する新しい符合分類(I)を適用してその第1号となる 1I/2017 U1 (‘Oumuamua)と命名した。ハワイ語で、Ouは「遠方へ、遠方から」、muaは「最初の、先だって」(繰り返しは強調)を意味するので、’Oumuamuaは「遠方から来た初めての使者(斥候)」の意味となる。オウムアムアは秒速87.3 kmという猛スピードで近日点(太陽から0.248天文単位(au)=約3710万km)を通過(9月9日)した後で、10月14日に地球から2400万kmのところを通過、その5日後に発見された。

このような特別な軌道や速度を持つ天体は初めてで、オウムアムアは最初は彗星として登録されたが、その後彗星活動が見られなかったため小惑星としての登録に切り替えられ、しかし、近日点通過の前後にオウムアムアの速度にケプラー運動からずれた加速が見られたことから、やはり彗星のような非重力効果による加速であろうと推測された。最終的にはオウムアムアは恒星間天体と位置付けられた。

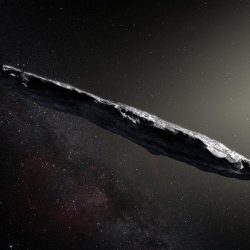

可視光の観測ではオウムアムアの表面は太陽系外縁天体に似た赤みがかった色であり、彗星に見られるガスやダストの顕著な噴き出しは見られなかった。自転周期は7.3時間。自転による光度変化の観測から、長軸と短軸の比が10:1の非常に細長い葉巻状の形であると推定されたが、これは後に、軸対象で軸比が6:1の薄い円盤状の形(パンケーキ型)の形状の方が観測された自転による光度変化をよりよく説明できることがわかった。

オウムアムアは我々から遠ざかっており、もう観測することはできないが、オウムアムアの組成について提案されている説が2つある。一つは (1) 窒素氷の塊であるという説(N2 ice天体)、もう一つは (2) 水を豊富に含んだ氷天体(H2O-rich ice天体)であるという説である。

オウムアムアを窒素氷の塊であると考える(1)の説では、一酸化炭素(CO)や二酸化炭素(CO2)といったガスやダストの放出のような彗星活動が観測できなかった理由が説明可能である。太陽系内でも冥王星や海王星の衛星トリトンなど窒素氷の表面を持つ天体が存在する。太陽系外でそのような天体の表面が巨大衝突(ジャイアントインパクト)で破壊され、飛び散った一つの破片がオウムアムアではないかと推測される。もしオウムアムアが窒素氷の塊ならば、表面のアルベドは0.64程度であり、このアルベドを元にオウムアムアの大きさを推定すると45 m × 44 m × 7.5 mとなる(これに対して、彗星核として標準的なアルベド(0.1)を仮定するとオウムアムアのサイズは115 m × 111 m × 19 mとなる)。

一方(2)の説では、オウムアムアは、水を豊富に含んだ氷天体が恒星間にいる間に低温の環境下で宇宙線照射を受けて水分子の一部から水素が放出され、水素分子がアモルファス氷の中に閉じ込められた構造をしていたと考える。そして、オウムアムアが太陽系を通過する間に温められた際、閉じ込められていた水素分子が解放されたと考えている。これは水が蒸発してダストを放出するほどの加熱ではなかったが、氷の結晶構造が変化して水素分子を解放し、これが非重力効果による加速の原因になったと考えられる。

オウムアムアのような天体が太陽系で発見される確率は現在のサーベイ観測体制では0.2個/年程度だが、ベラルービン天文台で行われる計画の時空間レガシーサーベイ(Legacy Survey of Space and Time: LSST)では、発見確率が1個/年程度に増加するという見積りがある。いずれにせよ、オウムアムアのような恒星間天体は太陽系外の惑星形成を窺い知る格好の材料であり、今後発見・観測が進むことが望まれる。

2023年12月06日更新

この用語の改善に向けてご意見をお寄せください。

受信確認メール以外、個別のお返事は原則いたしませんのでご了解ください。